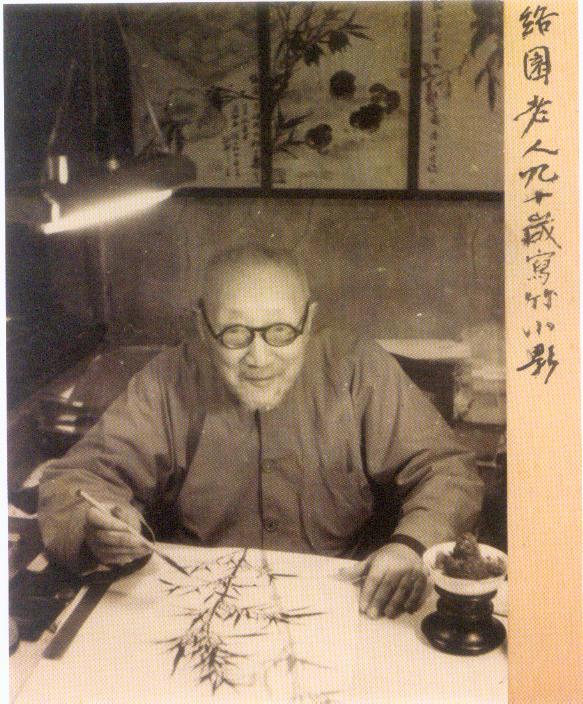

时间:2015-03-02 来源:杭州图书馆 作者:陈奉艾 点击率:5116

外公高络园(1886-1976)离开我们已经三十多年了,当年还是懵懵懂懂的我,如今也已经是做爷爷的人了。最近,小舅舅为了传播外公的艺术,自费印了一本《高络园书画作品选》。在帮助他完成这件心愿的时候,也不由自主地回忆起和外公在一起的一些生活片断。

外公名时敷,字绎求,号络园,别署弋虬。斋名有乐只室、石芝山房、二十三举斋、二灯精舍、两汉镜斋、长生草堂、格庐、定思斋、求是居、五百文石之居、天然图画之室、双塔簃、箓亭、余乐轩等。浙江杭州人。杭城著名的百年老店“高义泰”就是高家的产业之一。

他有五个兄长,他行六,所以在他的名号、斋称中“乐”、“络”等字皆为“六”字的谐音。长兄时丰(字鱼占,号存道),仲兄时显(字欣木,号野侯),都是书画、收藏鉴赏大家。人称高氏三杰。鱼占公擅山水,工铁线篆。野侯公擅梅花,工隶书,精篆刻,与外公同为西泠印社早期社员。其实,除了三外公在进京赶考途中染病,过世较早外。四外公、五外公也都能书会画,只是留下的作品太少,名不显而已。

外公在抗战时逃难离开杭州,辗转到上海,后来就定居在那里了。我小时候,每年的寒暑假,都是随母亲到上海外公家渡过的。上海的房子不大,一楼住的是二舅一家,二楼是小舅舅和外公住。

那时候,我对书画这些根本没有兴趣,只是和表兄弟们游戏玩闹。当时印象最深刻的是,外公经常更换家中悬挂的书画,而且每每是我一早醒来,四壁一新。有一次终于忍不住问外公:“您什么时候换的呀?”他得意地告诉我:“你们睡觉的时候啊。”原来,他上了年纪,早上四、五点钟就醒了。为了不吵醒同屋住着的我们,他连灯也不开,只是借助在窗外的路灯,把一房间的画都换了。那可都是一米多高的红木镜框啊,不要说是他七、八十岁的老人,就是年轻人端着也费力啊。可他就是乐此不疲地经常换。

外公是个大收藏家,他曾经收藏过的东西,在今天的我们看来简直是不可思议的。当然除了有雄厚的经济实力以外,更重要的是他精到的眼力。他把收藏的印章编辑出版了:《乐只室古玺印存》、《乐只室印谱》。并且和丁辅之、俞序文、葛昌楹各出所藏,编辑出版了印学界非常重要的《丁丑劫余印存》。

外公的收藏不象现在的许多人,一味的只考虑投资回报率,他主要是自己学习、把玩。因此,即使在所有藏品都被抄走的情况下,他也并没有捶胸顿足、长吁短叹,而是重新又从身边可以找到的东西中发现乐趣,雨花石、印石甚至鹅卵石都成为他的掌中宝。

后来,我插队落户到农村,每次去上海看他,都会拎一袋乡下溪滩捡的鹅卵石去送给他。外公就一块块细细地品味,嗯,这块好,踏雪寻梅;嗯,这块有朵荷花;嗯,这块赤壁夜游;嗯,这块没花头······他还让我到淮海路书画社,去买几毛钱一块的普通青田石,一定要有花纹的。回来他自己打磨,寻找合适的图案。如果没有好的,就划好线让我帮他锯开,他再打磨,继续品味,玩得津津有味。最后,把选好的玩石依次标识好,归类放入抽屉。

外公就是这样,可以把玩名公巨迹,也可以把玩溪滩砾石;可以优游杭州占地数亩的园林豪宅,也可以乐居上海逼仄的楼房;始终宠辱不惊,怡然自得,这大概也是他长寿的秘诀之一。

在书画篆刻艺术上,外公并没有一定的老师,除了受几位兄长的影响外,主要是得益于他众多的藏品。已故的著名印学家马国权在他的《近代印人传》中这样评价:“络园于绘事篆刻皆精擅。画工山水、松石、墨竹,涉笔秀逸,为文人画之上乘。晚年曾画纹石图十余册,极为鉴家所推许。偶亦戏为人物画。篆刻最为世重,初宗浙派,严于法度,以家中藏印甚丰,晨夕摩挲,含英咀华,布白分朱,神与古会;且目力强甚,八十余岁犹能作细小之行书边款。”

由于历史和个人爱好的原因,在外公的六个子女中只有我母亲和大姨继承了他的书画艺术。大姨高玺更是诗书画印的全才,可惜很年轻就病故了。家母是外公的长女,除了受外公的熏陶,还正式跟她的二伯父野侯先生学习,现在还留下了“梅王阁女弟子”的闲章。家母生前是浙江文史馆馆员。在我的同辈中,只有外公最小的孙子,经德表弟自幼跟在爷爷身边,耳濡目染,调朱弄墨,现在上海画坛也有一定地位。

在商人眼里,外公是个成功的企业家,他曾经是高家庞大产业的经营者;在艺术家眼里,外公是个著名的书画篆刻家,他是西泠印社的早期社员;在收藏家眼里,外公是个众多名公巨迹的拥有者,虽然那些他费尽心力搜罗来的宝贝后来多归公库;可在我们后辈眼里,外公就只是个慈祥的老人,一个我们在不经意间会记挂起来的老人。

转载自《文澜》第四期